Dieser Artikel ist ein Einstieg in die Welt, die Geschichte und die Kultur des Aperitif, Aperitivo oder auch Apero. Es ist ein Überblick über etwas, das viel mehr ist als einfach nur ein Getränk – es ist eine Lebenseinstellung, die wir vor allem aus Frankreich und Italien kenne. Was die Französische Revolution damit zu tun hat und vieles mehr, erfährst Du in diesem ursprünglich auf spirit-ambassador.de erschienen Beitrag. Die ungefähre Lesezeit beträgt 11 Minuten.

Die Magie eines Getränks liegt manchmal nicht so sehr in seiner Komposition, sondern vielmehr in seiner Funktion. Sei es die Essensbegleitung als Paradedisziplin des Weines, der Espresso nach dem Essen oder die Eröffnung des selbigen durch einen Aperitif. Stundenlang können sich Connaisseure darüber streiten, welcher Wein nun am besten zu welchem Essen passt. Wer einmal eine solche Debatte zwischen einem Sommelier und einem Gast mitbekam, der weiß a.) was Fremdschämen bedeutet und b.) mit welcher nahezu religiöser Inbrunst dieses Thema angegangen wird. Selbst hier im sonst eher pragmatischen „Wir-Essen-um-satt-zu-werden-Deutschland“. Die Übernahme des Kulturgutes Genuss von unseren Nachbarn treiben wir gerne ins Extreme – das können wir ja schließlich besonders gut. Aber bevor es so weit kommt war da doch noch etwas. Ach ja, die nicht stattfindende Diskussion über den Aperitif. Ein Glas Champagner bitte!

Ich liebe Champagner, aber…

Grundsätzlich ist gegen ein Glas Champagner als Aperitif – und auch sonst wann – nie etwas einzuwenden. Und um das in aller Deutlichkeit zu sagen: ich meine wirklich: Nie! So vielseitig und großartig die schäumenden Weine aus Reims, Épernay oder der Aube auch sind, so größer ist doch die restliche Welt und damit auch die Auswahl an klassischen Aperitif-Getränken. Zumal auch nicht jeder Champagner auf Grund seiner Fülle und seiner Komplexität als Aperitif taugt.

… deutsch sein ist sehr anstrengend

Der Punkt ist ein anderer. Allzu oft hat man das Gefühl, der Aperitif sei das Pflichtprogramm, welches sich gesellschaftlich verordnet abzuspulen hat. Irgendwo zwischen dem Betreten des Restaurants, dem eigenmächtigen Platznehmen samt Umbau der Tischsituation und dem ersten Gang muss dieser Aperitif erfolgen. Schließlich sind wir ja zum Genießen hier. Da ist er wieder, der verordnete Genuss. So sehr wir uns auch bemühen, häufig fehlt im teutonischen Kosmopolitismus die tiefe Gelassenheit welche essenziell ist, um wirklich zu genießen. Denn der Genuss geht nicht so sehr von den Produkten und dem angewandten Handwerk aus, der Genuss kommt aus einer inneren Einstellung zum Leben. Und das können andere leider besser als wir.

Es fehlt uns die Leichtigkeit des Seins, um es mit den Worten des tschechischen Schriftstellers Milan Kundera zu sagen. Und wissen Sie was?! Das Spannendste an der Aussage in Bezug auf Lebensfreude ist die einfache Tatsache, dass Kundera mehr Franzose war als Tscheche. Seine glühende Teilnahme am Prager Frühling endete mit dem Ausstoß aus der Kommunistischen Partei und seiner Emigration nach Frankreich, wo er bis heute lebt. Wenn er über die Leichtigkeit des Seins schreibt, dann einfach auf Grund einer gewissen Frankophilie, die zumindest nicht schaden kann, wenn man sich den Tiefen des Genusses nähern möchte.

Vor dem Essen

Allein, was nützt uns der Verweis auf Kundera? Es geht um die Kulturen, denen man sich zuwenden muss, wenn man die Kunst des Aperitifs verstehen möchte. Unweigerlich kommt man dann auf den etymologischen Ursprung des Begriffes Aperitif. Dieser lässt sich vom Lateinischen aperire herleiten, welches übersetzt öffnen bedeutet. Es geht – das wissen die meisten – beim Aperitif darum, dass Essen zu eröffnen. Oder den Magen? Dass bittere Aromen und damit bittere Kräuter appetit-anregend sind, ist bekannt. Und zwar schon sehr sehr lange. Selbst im antiken Griechenland, bei den Ägyptern und den Römern war die Wirkung dieser Kräuter geschätzt, wirkten sie sich doch häufig belebend und bekömmlich auf den Magen-Darm-Trakt aus. Eine verdauungsfördernde Wirkung haben diese dementsprechend in sogenannten Digestif-Getränken – jenen, die man nach dem Essen zu sich nimmt. A-peritif also ist die vorerst bitter-aromatische Öffnung des Körpers vor dem Essen.

Um diese Wirkung wussten gelehrte Männer und Frauen schon im Mittelalter und seit jener Zeit häufen sich die Erwähnungen von Kräutern wie dem artemisia absinthium, welches im Laufe der Geschichte der Aperitif-Kultur eine besondere Rolle einnehmen sollte. Die jedoch wichtigste Zäsur für den Aperitif als Getränk und soziale Instanz kam aus einer gänzlich anderen Richtung.

Die Französische Revolution und die Entstehung der bürgerlichen Küche

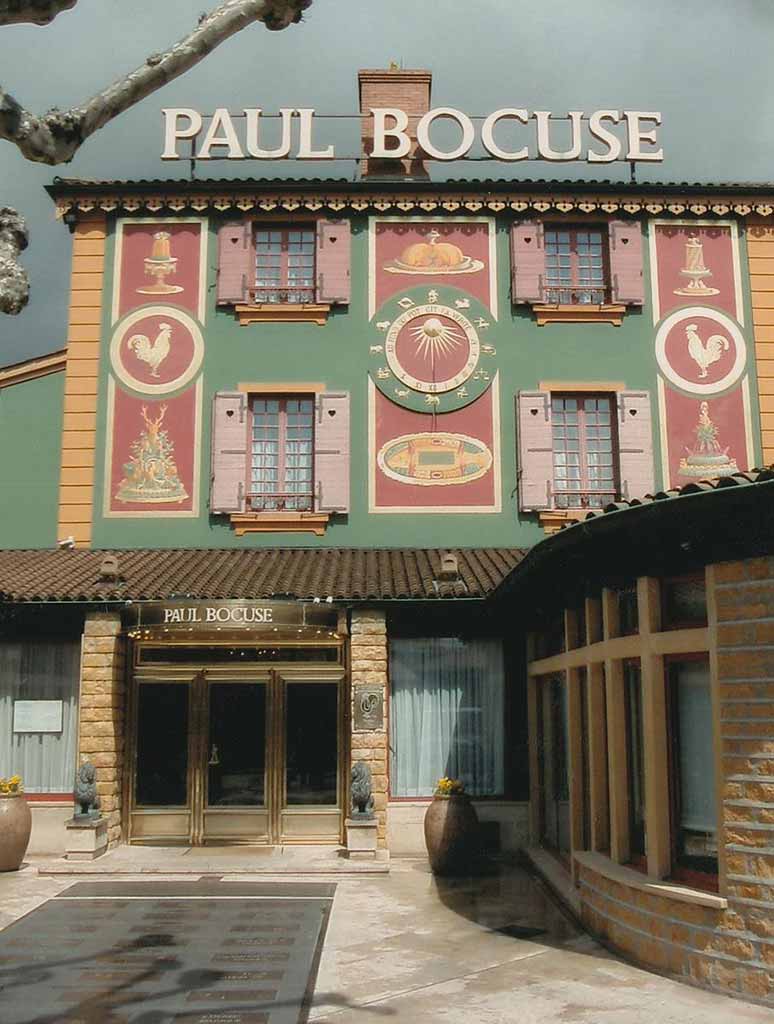

Mit der 1789 beginnenden französischen Revolution veränderte sich nicht nur das sozio-politische Bild Europas, sondern auch das Genüssliche. Vor der Revolution war Essen nach Ständen her völlig verschieden. Während sich das einfache Volk so gut es ging, ernährte – Essen war Nahrung war Energie; zelebrierte der Adel selbiges in den erlesensten Varianten. Jedes Schloss hatte seinen Koch, das Kochen war eine Angelegenheit des höfischen Systems – und damit bei allem Prunk und bei allen gegebenen Festlichkeiten dennoch immer eine der geschlossenen Gesellschaft. Erst die Absetzung des Adels und das Entstehen des Bürgertums sorgten dafür, dass Kochen zu einem Akt des gesellschaftlichen Lebens wurde – irgendwo mussten sich ja die ganzen Leibköche der nun um einen Kopf gekürzten Adligen ihren Lebensunterhalt verdienen.

Und so stiegen die Anzahl der öffentlichen Küchen, in denen man seinen Magen restaurierte von rund 50 zum Ausbruch der Französischen Revolution auf über 3.000 im Jahr 1820 – allein in Paris. Die bei Hofe gelernten Fähigkeiten wurden nun für das aufkommende Bürgertum zum Wohle vollzogen und es etablierten sich sehr schnell gehobene Küchen. Auch wenn meine italienischen Freunde – historisch zurecht – immer darauf verweisen, dass die höfische Küche Frankreichs nicht ohne die Gegenpapst-Bewegung in Avignon – im 14. Jahrhundert – und somit schlussendlich ohne die italienische Küche überhaupt denkbar wäre; so ist dies der Anbeginn einer modernen, einer gehobenen Küche, wie sie heute auf der ganzen Welt zelebriert wird. Einer Küche, die nicht danach unterscheidet, von welchem geborenen Stande man sei, sondern höchstens was man bereit zu zahlen ist oder schlichtweg kann. Aber eines verdanken wir dieser Revolution – neben so vielen anderen wichtigen Dingen: Eine Demokratisierung des Essens. Und damit auch des Trinkens.

Eine Zeitverschiebung

Doch nicht nur die neue Zugänglichkeit der Kochkünste steht im Vermächtnis der Französischen Revolution, auch eine essenstechnische Zeitverschiebung. Während zuvor die Hauptmahlzeit des Tages zwischen zwei und vier Uhr eingenommen wurde, verschob sich diese nun nach hinten. Schlichtweg aus dem Grunde, dass tagsüber die neue Nationalversammlung tagte. Es lässt sich wohl schlecht mit leerem Magen ein Staat lenken, so dass man das heute bekannte déjeuner vor 13 Uhr einschob – schließlich begann die Versammlung immer gegen 13 Uhr nach dem Essen. Damit wurde die bedeutsamste Mahlzeit auf einmal in den frühen Abend verlegt – zumeist gegen 19 Uhr. Da die Nationalversammlung jedoch nur bis 18 Uhr tagte entstand ein Freiraum zwischen der Arbeit und dem Speisen im Restaurant, welcher gefüllt werden wollte.

Hier nun beginnt die offizielle Geschichte des Aperitifs – einer Kultur, welche sich aus einer zweiteiligen Bedeutung zusammensetzt. Zum einen ist es der nun entstandene freie Zeitraum – also eine temporäre Charakteristik; als auch die Bedeutung für eben jene Dinge, die man während dieser Zeit zu sich nimmt. Und beide Aspekte, die des Ereignisses und die des Genussmittels sind seither untrennbar miteinander verbunden und auch erst zusammen betrachtet erschaffen sie jenen kunstvollen Genuss des Aperitifs.

Italienischer Vermouth

Die Geschichte des Getränkes Aperitif – im Sinne von mit Kräutern versetzten Weinen – zu ergründen ist eine nahezu unlösbare Aufgabe, liegt sie doch – wie eingangs schon beschrieben – weit zurück und lässt sich kaum fixieren. Jene des modernen Aperitif-Getränks hingegen lässt sich – zumindest, wenn an einen fixen Anfangspunkt konstruieren möchte – deutlich exakter terminieren. Dafür müssen wir uns auf eine Reise nach Turin begeben, in das Jahr 1786.

Damals begann Antonio Benedetti Carpano in seinem Weingeschäft an der Piazza Castello seinen mit Kräutern – vor allem Wermutkraut (artemisia absinthium) – versetzten Wein erfolgreich zu vertreiben. Er war sicherlich nicht der Erste, der diese Art des Getränks verkaufte – er war jedoch derjenige, der es als Erstes mit kommerziellem Erfolg tat und noch heute können wir seinen Antica Formula als auch den Carpano Classico kaufen und noch heute gehört eines der beiden Produkte mit Sicherheit zur Grundausstattung der Bar in Ihrer Nachbarschaft.

Es war der italienische, rote und leicht süße Vermouth, der den Siegeszug lostreten sollte für eine Art des Trinkens, welche bis heute so typisch mediterran geblieben ist: weinig, leicht süß, aber immer mit einer erfrischenden und belebenden bitteren Note. Viele weitere Produkte folgten, darunter so große Namen wie Cinzano oder Martini & Rossi. Und ganz nebenbei wären viele Cocktail-Klassiker – darauf kommen wir später zu sprechen – ohne diese italienische Art des Aperitif-Weins nicht denkbar.

Absinthe, französischer Vermouth und die Kolonien

Es dauerte nicht lang, da entwickelte sich eine ganz ähnliche Trinkkultur im kulinarischen Nachbarland Frankreich. Hier ist es im Jahr 1805 Henri-Louis Pernod, welcher eine Absinth-Destillerie in Pontarlier gründete, nachdem er schon 1797 mit seinem Schwiegervater eine erste Brennerei in der Schweiz eröffnete. Das Rezept erwarb dieser von dem eidgenössischen Arzt Pierre Ordinaire. Mit dieser Eröffnung entwickelte sich eine völlig andere – heute ganz typisch französische Kultur der Anis-Spirituosen, aus der neben Absinth auch der in Südfrankreich nicht wegzudenkende Pastis entsprungen sind.

Wenig später – 1813 – begannen Joseph Noilly und sein Geschäftspartner Claudius Prat mit dem Verkauf ihres Vermouths. Dieses französische Pendant jedoch zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er ausschließlich auf Weißwein-Basis ist und vor allem im Gegensatz zum leicht süßen italienischen Vermouth trocken daherkommt. Doch diese völlig andere Stilistik gehört – wie der italienische Vermouth – heute auch zur Grundausstattung jeder Cocktailbar.

Nicht nur wohlschmeckend und belebend waren die Aperitif-Getränke damals – sie sollten nebenbei noch einem medizinischen Zweck dienen. Dem Anis als auch den anderen bitteren Kräutern wie Chinin traute man zu, das Trinkwasser von Keimen zu befreien und gegen jegliche Art von Tropenkrankheit zu schützen und so ging das Gros der produzierten Flaschen in die damaligen Kolonien – vor allem nach Südost-Asien und nach Afrika. Über die medizinische Wirksamkeit ist wenig bekannt, eines jedoch ist unumstößlich: dies war wohl die beste Marketing-Maßnahme für Absinth, Vermouth und Co. die es gab, denn als die französischen Soldaten nach Hause kamen, brachten sie die Trinkgewohnheiten mit. Und Durst – viel davon.

Le fin sicle & belle epoque

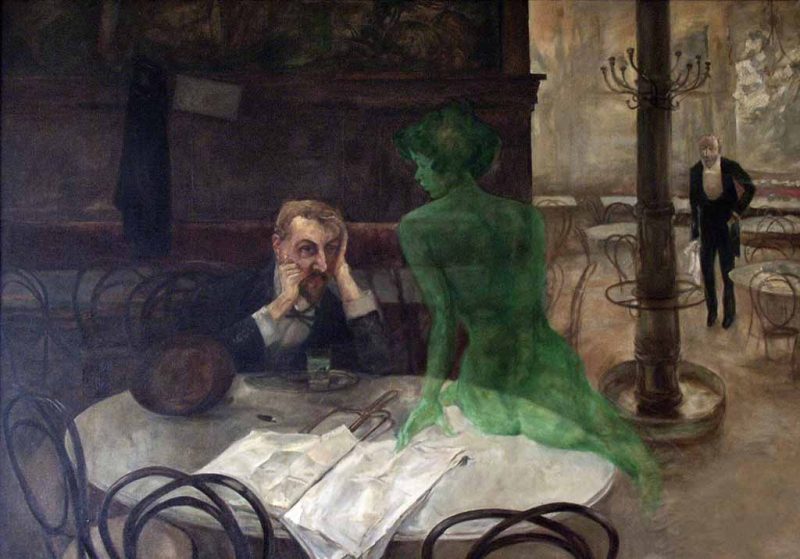

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, im 2. Kaiserreich unter Napoleon III. war der Aperitif eine völlig normale Prozedur und hatte sich so weit etabliert, dass er aus der französischen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken war. Wenn man den Zeitgenossen trauen darf, so verbreitet sich gen Abend über allen Boulevards der Duft von Absinth und während die Häuser leer waren, füllten sich die Bistros und Cafés mit unzähligen Menschen, welche den Beginn des Abends mit der grünen Fee begrüßten.

Was als soziales Ereignis begann, endete im intellektuellen Fatalismus. Das 19. Jahrhundert endete mit einem kollektiven Vollrausch der internationalen Bohème in den Bars von Frankreich. Die Zeit der Dekadenz zeichnete sich in einem allgemeinen Streben nach Müßiggang aus und dem permanenten Rausch. Wer es sich leisten konnte, der gab sich den schöngeistigen Dingen des Lebens hin und den Hochprozentigen. Es war eine unglaubliche Ambivalenz zwischen den damals entstandenen Werken der großen internationalen Künstler – welche sich ab Anfang des 20. Jahrhunderts in Paris aufhielten (Hemingway, Fitzgerald, Picasso etc.) und der stets abnehmenden Qualität der Spirituosen. Aus der belebenden grünen Fee wurde die böse Sucht.

Der Aperitif war – egal aus welcher Intension und mit welcher Qualität – eine absolute Instanz. Für Intellektuelle, wie Bürger als auch die Arbeiterschicht – schließlich wurde 1894 vom Engländer John Rae das Konzept des Acht-Stunden-Tages populär gemacht, welches sich auf Grund der erstarkenden Gewerkschaften immer weiter durchsetzte.

Bei aller Intensität der Getränke blieb die Szenerie jedoch immer eine Öffentliche. Für die Wohlhabenden war es ein Sehen und Gesehen werden, für das Proletariat – in diesem Falle die männliche Arbeiterschaft – eine Möglichkeit, der engen Wohnung und der Strenge der eigenen Familie zu entfliehen.

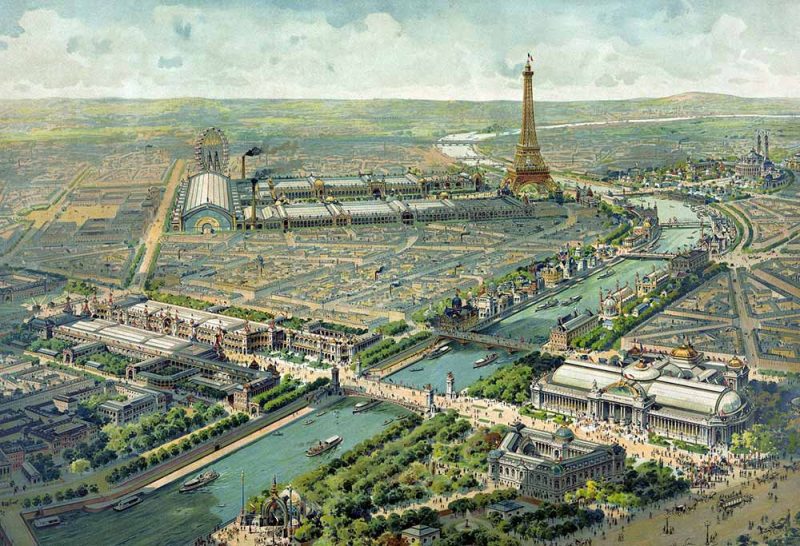

Weltausstellung und Krieg

Ein Highlight dieser Zeit war ohne Wenn und Aber die Weltausstellung 1900. Rund 76.000 Aussteller und über 40 Mio. Gäste kamen nach Paris und bevölkerten die Straßen. Die Hauptstadt Frankreichs wurde zum Zentrum der nunmehr elektrifizierten Welt und das leichte Leben wurde zum Sinnbild alles Französischen. Der Aperitif wurde spätestens jetzt international.

Noch feierte die Welt, aber nur 14 Jahre später sollte sie in einen Krieg fallen, der von vielen als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts betrachtet wird. Mit ihm änderte sich auch das Konsumverhalten. Absinth wurde verboten und die Weinberge der Champagne in unzähligen Schlachten zerstört. Doch die dunkle Zeit sollte auch ein Ende haben und zwischen den beiden Weltkriegen blühte das Leben wieder auf. Es war die Stunde von Vermouth, QuinaQuina und Bitterlikören, die in Abwesenheit der grünen Fee die Lust auf den Abend bereiteten.

Als 1932 sich die Absinth-Debatte erübrigte, war es jedoch der deutlich entspanntere Pastis, welcher nun – 1938 gründete Paul Ricard sein Unternehmen – immer populärer wurde und der heute zur Aperitif-Kultur Frankreichs gehört wie ein Negroni auf die Plätze von Mailand oder Turin.

Amerikanische Einflüsse

Negroni ist ein passender Übergang. Neben aromatisierten und angereicherten Weinen gehört natürlich auch die Kategorie der Cocktails zur großen Kunst des Aperitifs. Allen voran der Martini Cocktail, welcher in seiner Geschichte so viele Gesichter bekam, dass man allein für diese liquide Instanz ein ganzes Leben aufwenden müsste, ihn in allen Facetten zu beschreiben.

Es ist vor allem eine Kombination aus europäischen Likören und Weinen und der amerikanischsten aller Erfindungen neben der Cola: der Cocktail. Die Kunst des Vermixens von Spirituosen etablierte sich Mitte des 19. Jahrhunderts und schwappte alsbald nach Europa herüber. Im Gegenzug waren es vor allem Vermouth und diverse Liköre, die in die USA kamen und dort die Cocktailwelt veränderten. Aus der Verarbeitung dieser europäischen Zutaten ging alsbald die Subkategorie der Improved Cocktails hervor, in denen Vermouth, Bitter & Co. als Modifyer dienten. Es gab einen regen Austausch zwischen der alten und der neuen Welt und diese führte im Laufe der Jahre dazu, dass Trinkgepflogenheit auf beiden Seiten des Atlantiks sich anpassten und die Kategorie der Aperitif-Cocktails entstand. Heute – vor allem im Sommer – sind Negronis, Martinis als auch Spritz-Getränk fester Bestandteil der Genusskultur.

Happy Hour vs. l’heur de Aperitif

Apropos Kultur. So sehr sich Drinks angepasst haben, so unterschiedlich können die Arten des Genusses sein. Für viele ist der Gedanke an die so amerikanische Happy Hour ein Graus. In den Touristenhochburgen über den kompletten Globus verteilt lässt sich diese dunkle Zeit schlechter Drinks zu Spott-Preisen beobachten und mit ihr das Phänomen zielorientierter Konsum-Massen, deren Bestreben es ist, möglichst schnell möglichst günstig möglichst betrunken zu werden. Happy Hour? Wohl mehr eine traurige Angelegenheit für genussvolle Momente.

Ganz anders die mediterrane l’heur de Aperitif – die Stunde des Zusammenkommens. Man trifft sich mit Kollegen und Freunden auf ein oder zwei Drinks, bevor es dann heim oder in das nächste Restaurant geht. Natürlich kann ein gepflegter Aperitif auch am selben Ort eingenommen werden wie das anschließende Essen, wichtig jedoch ist nur, dass es ein entspanntes Zusammenkommen ist. Selbst vor einem gesetzten Dinner mit Abendgarderobe lässt es sich beisammen stehen mit einem Drink in der Hand, der das erste Eis brechen wird. Denn das ist vielleicht die Hauptaufgabe des Aperitifs – er stellt weniger das Ende des Arbeitstages dar, sondern vielmehr den Beginn des Abends.

Materielle und zeitliche Aspekte

Hier verweben sich nun die Stränge der Geschichte des Aperitifs. Man kann sowohl seine materiellen Aspekte – Art und Weise der Getränke – betrachten, als auch die zeitliche Bedeutung seiner Existenz. Aber erst in der Zusammenführung entsteht die Magie dieses liquiden Kulturguts. Der gemeinsame Moment mit einem leichten, öffnenden Drink ist es, der den Aperitif zu einer solch sozialen Instanz macht. Das Leichte des Getränks und die Gemeinsamkeit des frühen Abends ergeben eine Kombination, deren Charme man nur allzu leicht verfallen kann, wenn man denn loslassen kann vom Stress des Alltags und sich der Bedeutung von Entspannung und Genuss bewusst wird.

Loslassen – etwas beginnen – nicht beenden

Dieses Loslassen ist es, welches das faszinierende Moment am Apero ist. Und zugleich, wie schon gesagt, geht es dabei um viel mehr als das Beenden des Arbeitstages. Zwischen nicht mehr und noch nicht öffnet diese kleine Zeit eine Tür zu einem Raum, der sich mit Leichtigkeit, mit Freude und Freunden – der sich mit den schönen Dingen des Lebens füllen kann. Wenn man denn bereit ist, Genuss als Stilmittel eines schönen Lebens zu sehen.

Der Genuss von Essen und Trinken ist ein ästhetisches Moment in einer Welt, die häufig von Stress, Aufregung und Anstrengung verbunden ist. In den Momenten des Genießens sind wir in der Lage, diese aufregende Phase unseres Seins zu überwinden und uns den schönen Dingen des Lebens zuzuwenden. Nämlich in erster Linie uns selbst und unseren Freunden. Denn darum geht es beim gemeinsamen Mahl oder dem gemeinsamen Drink: eine schöne Zeit mit großartigen Menschen zu verbringen. Darin besteht die wahre Schönheit von Genuss – Ihn zu teilen und ästhetische Kraft zu gewinnen. Oder geraten Sie in Stress, wenn sie an ein Glas Champagner bei einem Picknick denken, oder bei einem Spritz auf den sommerlichen Terrassen von München, Mailand oder Rom?

Etwas beginnen

Die Fähigkeit zu genießen ist eine der ästhetischen Antipoden in dieser Zeit der Hektik und des Lärms. Aus diesem Grund wollen wir uns in diesem Sommer 2018 auf die kulturelle Instanz des Aperitifs konzentrieren und Ihnen Drinks und Produkte vorstellen, welche zu dieser Kategorie gehören wie das Kolosseum zu Rom.

Freuen Sie sich mit uns auf einen tollen Sommer ganz im Zeichen des Aperitifs und tauchen Sie ein in eine Kultur, die vielleicht ein bisschen Übung bedarf, aber dafür entschädigt mit Entspannung und wunderbaren Momenten mit wunderbaren Menschen.